On peut se poser la question de ce qu’aurait été le monde, à la fois d’un point de vue idéologique mais aussi géopolitique si l’URSS ne s’était pas effondrée. Cette question n’est, bien entendu, pas innocente. Bien sûr, on peut la poser d’un point de vue nostalgique ; mais tel n’est pas notre objet. Il s’agit plutôt de comprendre à travers quels mécanismes le sort de l’Union soviétique a été scellé, et quelles furent les conséquences de cet évènement.

Mais, quand on parle de l’élite soviétique, on parle de cette couche qui tournait autour du pouvoir, une couche certainement privilégiée, surtout quand on la compare aux conditions de vie du reste de la population, mais qui néanmoins regardait avec amertume et envie les conditions d’existence et les opportunités qui s’offraient à ses équivalents des pays occidentaux. Si l’on regarde ce que cette élite est devenue aujourd’hui, on constate qu’elle a effectivement réussie une grande partie de son projet : atteindre le niveau de vie, de pouvoir et de privilèges de ses homologues occidentales. De manière cependant assez paradoxale, si elle occupe aujourd’hui une position extrêmement privilégiée, elle le doit à des institutions clairement issues du moule soviétique, comme Gazprom, ou Rosatom ou encore la Sberbank. Les institutions réellement nouvelles aujourd’hui en Russie, les institutions que l’on peut appeler « post-soviétiques », sont en fait assez peu nombreuses. Il n’y a pas à s’en étonner. Dans les années 1950 et 1960, nombre d’institutions au Japon pouvaient clairement être rattachées, que ce soit dans leur modus operandi ou même dans leurs racines, aux institutions du militarisme japonais, et ceci en dépit du fait que le Japon était alors, du moins formellement, une démocratie à l’occidentale.

A cette volonté d’une grande partie de l’élite, des filles et fils de la « Nomenklatura » de bénéficier des conditions tant matérielles que politiques des élites occidentales cependant n’explique pas tout. Une autre partie de cette élite, une parties des responsables politiques et administratifs du Parti et de l’Etat, ceux que l’on appelait par dérision les « bureaucrates » mais qui pour certains étaient des administrateurs raisonnablement compétents et certainement très dévoués à leur tâche, avait acquis la conviction que le système soviétique était mort.

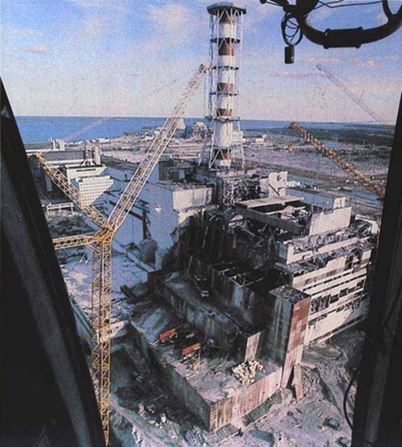

Une partie des responsables de l’armée et des services secrets partageait alors ce jugement. Pour les militaires que l’on peut considérer comme des « réformateurs » de l’armée, le conflit au Liban de 1982 avait été un révélateur. Bien plus que la trop fameuse « Guerre des Etoiles », ce projet lancé par le Président des Etats-Unis Ronald Reagan, ce fut le constat du retard accumulé par l’URSS dans le domaine des armements conventionnels et en particulier dans l’électronique de combat qui fut le déclencheur d’une volonté radicale de réforme qui pesa lourdement dans les années 1988-1991, en particulier quand survinrent une série d’accidents impliquant les armes les plus modernes dont l’URSS disposait [1].

Quant aux services secrets, le GRU et le KGB, ils disposaient d’une information de première main sur les dysfonctionnements toujours plus profonds du système soviétique et sur la comparaison entre l’URSS et les pays occidentaux. De ce point de vue, les preuves sont multiples de ce que le personnel des agences de renseignement était raisonnablement acquis aux idées réformatrices. De ce point de vue, le jeune Vladimir Poutine à l’époque ne faisait nullement exception. Croire aujourd’hui qu’il cherche à restaurer un système dont il a vu tous les défauts constitue au mieux un contre-sens dramatique, au pire une position idéologique sans fondements.

Mais, la volonté d’une élite est peu de chose si elle ne s’appuie pas sur la volonté d’une large partie de la population. Cette population voulait à la fois vivre mieux matériellement mais aussi politiquement et socialement. Le poids des pénuries multiples qui pesait sur les citoyens soviétiques ne doit pas être sous-estimé, même s’il faut savoir qu’il pesait en réalité plus sur ce que l’on peut appeler les « classes moyennes » soviétiques que sur le reste de la population. Un second paradoxe important qu’il convient de mentionner est la création progressive d’une catégorie de « classes moyennes » dans l’URSS. L’ensemble des ingénieurs, techniciens, médecins, chercheurs et enseignants dont l’URSS avait besoin pour se développer, avait conduit à une stratification de la société soviétique qui n’était pas sans rappeler ce que l’on pouvait observer, en particulier dans les années 1960 et 1970, avec les pays d’Europe occidentale. Mais ces « classes moyennes » n’avaient jamais obtenu la capacité à peser sur les décisions politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Si l’URSS n’était plus à proprement parler une société « totalitaire » depuis le milieu des années 1950, elle était indiscutablement une société autoritaire, une société où le pouvoir politique était étroitement monopolisé par un petit groupe. Insatisfaites matériellement et opprimées politiquement, ces « classes moyennes » se sont progressivement éloignées du système soviétique qu’elles avaient cependant soutenue au moins jusqu’au début des années 1960. Mais, un autre facteur, qui n’est ni économique ni directement politique mais en réalité culturel, a pesé d’un poids considérable dans cette évolution : la démoralisation de la société soviétique. L’effet profondément corrupteur du discours tenu par les dirigeants et de la confrontation que l’on pouvait en faire avec les pratiques réelles de ces mêmes dirigeants, avait abouti à une démoralisation très profonde de la société soviétique. Or, aucune société ne peut survivre longtemps si les principes politiques de cette société ne se traduisent pas dans les valeurs individuelles. La distinction entre « eux » et « nous » a été une force puissante de destruction de la société soviétique.

La question nationale a certes été posée à la périphérie de l’URSS, mais dans les pays baltes ainsi qu’au Caucase.

Or, les pays baltes avaient un niveau de vie très supérieur à celui non seulement de l’URSS mais aussi de la République fédérée de Russie. La brutalité de l’annexion de 1939, puis de 1944/45, avait laissé des traces indélébiles dans les pays baltes. Dans les républiques du Caucase, la question était certainement plus complexe car, à la revendication par rapport à Moscou venait s’ajouter des conflits depuis longtemps réprimés entre ces républiques elles-mêmes. Il faut ici rappeler que de 1990 à 1991, soit encore du temps de l’URSS, s’était développée une forme de conflit militaire extrêmement brutal sur le terrain entre la RSSF d’Arménie et la RSSF d’Azerbaïdjan. Ces questions identitaires et nationales avaient d’ailleurs gangrené le débat sur la refonte démocratique de l’URSS qui se tenait en même temps dans le cadre du Soviet Suprême.

Le référendum de 1991 sur la question du maintien de l’URSS avait d’ailleurs donné une nette majorité aux partisans de l’unité de l’Union soviétique, sauf dans les trois pays baltes. Ces derniers avaient donc été considérés comme des entités indépendantes à partir de ce référendum (et c’est pourquoi ils ne firent jamais partie de la « Communauté des Etats Indépendants »). Pourtant, et en dépit du résultat de ce référendum, après la tentative de coup d’état d’août 1991, le processus de dissolution de l’URSS a pris une dimension irrépressible. Ceci est largement lié au conflit qui existait à la tête de l’Etat entre Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine. C’est dans ce cadre qu’il faut considérer la question du « nationalisme » ukrainien et russe. La décision de dissoudre l’URSS fut en effet prise en décembre 1991 essentiellement pour permettre à Boris Eltsine de l’emporter sur Gorbatchev.

Ce conflit est en effet important car il a abouti à une progressive paralysie de l’Etat et a provoqué une perte décisive d’autorité.

Mais, il convient aussi de dire que les différents programmes issus de cette époque, dont le fameux « programme des 500 jours », manquaient dramatiquement de réalisme. La faute en incombait au système soviétique qui obligeait certains de ses meilleurs économistes à travailler sur des données extrêmement fragmentaires. Le secret qui dominait dans le système politique et économique, secret qui ne fut levée que progressivement en 1990 et 1991, condamnait nombre des économistes de l’époque à avoir une vision fragmentaire et déformée de l’économie soviétique. La possibilité que j’eu au début de l’année 1991 de consulter le modèle économétrique « secret » destiné au Bureau Politique du Parti, et reposant sur les données réelles et non publiées à l’époque, me confirma l’état extrêmement préoccupant de l’économie, une situation dont je me faisais l’écho depuis plusieurs années en France alors que des économistes de renom considéraient que tout ceci était très exagéré.

Dans ce contexte, les hésitations de ceux qui voulaient « réformer pour sauver », les compromis aussi qui furent passés avec la frange conservatrice des dirigeants, amenèrent ceux qui étaient persuadés qu’il fallait « réformer à tout prix » à se regrouper autour de Boris Eltsine. Ce dernier se lança alors dans une conquête du pouvoir contre Gorbatchev, mais pour cela chercha délibérément à miner et affaiblir l’autorité de l’Etat. Ses différents appels aux dirigeants locaux les appelant à prendre « autant de souveraineté qu’ils pourraient en manger » jouèrent un rôle très négatif, déstabilisant encore plus l’Etat. On peut considérer que, compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes, il s’agissait d’un véritable acte de forfaiture. Se pose alors la question de savoir pourquoi Gorbatchev ne le fit pas arrêter à la fin de l’année 1990. Mais, l’eut-il fait qu’il se serait coupé immédiatement de nombreux réformateurs et mis dans la main des conservateurs du pouvoir, ceux-là même qui tentèrent le pathétique coup d’état d’août 1991.

On peut assurément considérer qu’avec, et en dépit de, toute son intelligence de la situation réelle de l’URSS, Mikhail S. Gorbatchev n’était pas l’homme d’Etat qui s’imposait alors. Et il est clair qu’il porte lui aussi une part de responsabilité importante dans les événements qui survinrent, en raison de son mélange de fausse fermeté et d’inactions.

Mais, dans le même temps, ce citoyen soviétique voulait vivre mieux ; il souhaitait une amélioration profonde de ses conditions de vie, des biens et services qu’il consommait.

Il y a avait aussi une profonde aspiration à vivre dans un pays moderne, et ce quel que soit le sens que l’on donne à ce mot, un pays dont il puisse être fier.

Aussi, quand il y eut la tentative de coup d’Etat d’août 1991, il interpréta cette tentative comme la volonté de revenir en arrière, au mieux de perpétuer l’immobilisme dont faisait preuve la société soviétique depuis la fin des années 1970. Il n’est donc pas surprenant qu’il se détourna, tant à Moscou qu’en province, des auteurs de ce coup d’Etat, quand il ne manifesta pas son opposition. On le sait, le « coup » s’effondra en moins de trois jours, ridiculisant les dirigeants occidentaux qui l’avaient prix pour argent comptant contre les avis des cellules d’analyse qu’ils avaient pourtant mis en place (et un exemple fut François Mitterrand…). L’échec de ce « coup » convainquit la population, le soviétique de base, d’apporter son appui à ceux qui poussaient pour un changement radical. Est-ce à dire que la population soutenait la dissolution de l’URSS en cet automne 1991. Certainement pas, mais – et ce point fut largement sous-estimé – il donnait sa préférence au changement contre l’immobilisme même si ce changement devait impliquer la dissolution de l’URSS. On peut donc parler d’un consentement par défaut dans les semaines et les mois qui suivirent la tentative avortée de coup d’Etat.

Ce changement par rapport au sentiment dominant en juin 1991, et qui s’était exprimé dans le référendum, aboutit à donner la main à Boris Eltsine. Rétrospectivement, l’une des erreurs majeurs de Mikhail Gorbatchev fut de ne pas le comprendre, et sa résistance à la montée d’un homme qu’il semble avoir méprisé (pour de bonnes et de mauvaise raisons) fut l’une des causes immédiates de la décision de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie de dissoudre l’URSS.

La dissolution de l’URSS laissait les Etats-Unis comme l’unique super-puissance. Mais, Washington ne sut pas tirer toutes les conséquences de cette situation. L’échec du « siècle américain » est aujourd’hui une évidence, et l’une des conséquences de cet échec fut la constitution progressive de l’alliance entre la Russie et la Chine justement pour contrebalancer une puissance américaine tentant de gouverner sans entraves ni contraintes [5].

La dissolution de l’URSS fut la condition de la mise en place d’un monde multi-polaire, qui n’est qu’un retour à la situation internationale qui dominait dans les années 1920 et 1930. Mais, ce monde multi-polaire a aussi pour conséquence le retour des Nations tant dans l’arène internationale qu’au niveau national. Les implications de ce changement n’ont toujours pas été comprises en France et dans une majorité des pays de l’Union européenne. Les élites politiques s’accrochent à un monde défunt, tout comme une partie de l’élite politique soviétique s’accrochait encore à l’idée de l’URSS en 1991. Ce retard des élites est largement la cause des crises internationales, mais aussi nationales que nous connaissons.

J.S.

Notes

[1] Sapir J., ) »Perestroïka et Politique Militaire de l’URSS: au delà du Militarisme Paradoxal », in Affers Internacional, Barcelone, n°18, 1990

[2] Sapir J., « La dimension fédérale de la crise de l’Union soviétique », in Economie Prospective Internationale, n°46, 2ème trimestre 1991.

[3] Sapir J., Le Chaos Russe, La Découverte, Paris, 1996. Traduction en italien, sous le titre Il Caos Russo , Asterios Editore, Trieste, mai 1997 ; Sapir J. (edit.) La Transition Russe, Vingt Ans Après, (avec V. Ivanter, D. Kuvalin et A. Nekipelov), Éditions des Syrtes, Paris-Genève, 2012. Traduction en russe Rossijskaja Transformacija – 20 let spustja, Magistr, Moscou, 2013.

[4] Sapir J., Le Krach russe, La Découverte, Paris, 1998. Sapir J., « The Global Context of Russia’s August 1998 Crisis », in A. Kruiderink (ed.), Beyond Transition – Ten Years after the fall of the Berlin Wall, UNDP/PNUD and ISS, New-York – La Haye, 2000, pp. 25-31.

[5] Sapir J., Le Nouveau XXIè Siècle, le Seuil, Paris, 2008.

Retrouvez les analyses de Jacques SAPIR sur http://russeurope.hypotheses.org/

Saisissez votre adresse mail dans l'espace ci-dessous : c'est gratuit et sans engagement

Partager cette page